子どもが不登校になり、やがて家から出られなくなる。

「人が怖い」「外に出るのが無理」と感じる子を前に、親はどう支えたらいいのか分からなくなりますよね。

実は、この段階で大切なのは“行動”よりも“回復”。

焦って動かすのではなく、まずは心のエネルギーを取り戻すことです。

この記事では、引きこもりの仕組みと、親ができる具体的な関わり方を、

不登校専門カウンセラーの視点からお伝えします。

動画でもお話ています

不登校とひきこもりの違い

子どもが不登校になると、

「外に出られない」「人に会えない」といった状態になることがあります。

そのとき親は、

「これは不登校?それともひきこもり?」と戸惑うかもしれません。

実はこの2つ、似ているようで全く違うものです。

-

不登校は、文部科学省の定義で

「年間30日以上、病気や経済的理由以外で登校していない状態」 -

ひきこもりは、厚生労働省の定義で

「6ヶ月以上、家庭にとどまり社会参加ができていない状態」

つまり、不登校の子が必ずしもひきこもりになるわけではありません。

外に出られない、誰にも会いたくないと感じるのは、

“心のエネルギーが尽きてしまった”サインです。

親が「外に出そう」「何かさせよう」と焦っても、

子どもにとっては息ができないほどつらいことなのです。

人が怖い、ひきこもる心理とは

子どもが「人が怖い」と感じるのには理由があります。

それは心のエネルギーが消耗しきっているからです。

学校で頑張りすぎたり、人間関係で傷ついたり…。

その中で、心がもう限界になってしまうのです。

エネルギーが空っぽの状態では、

人と話すこと、外に出ることが重荷になります。

だからこそ、子どもは無意識のうちに「誰とも会わない」選択をして、

自分を守ろうとしているのです。

ゲームや動画、寝続ける時間——

それらは怠けではなく、

心を守るための回復行動です。

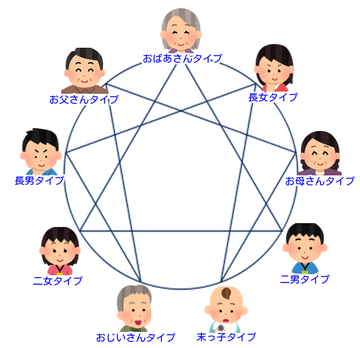

また、性格(キャラ診断)によっても、

ひきこもり支援の対応には違いがあります。

-

おじいさんタイプ・末っ子タイプ:インドアが得意。家の中で充電できる。

-

おばあさんタイプ:長期の引きこもりで社会性が落ちやすい。

-

その他のタイプ:引きこもり=相当のストレス。まずは心の回復が最優先。

キャラについてはこちらで詳しくお話ています。

どのタイプの子でも共通して言えるのは、

「外に出られない」のではなく、

「今は出る元気がない」ということです。

家の中で最初に目指すこと

多くの親御さんが「このままでいいの?」と不安になります。

でも、最初に目指すべきは「居場所」でも「学校復帰」でもありません。

それは、家の中を安心できる場所にすること。

よく「家の居心地を悪くすれば外に出る」と言う人がいますが、

これは大きな間違いです。

ひきこもった大きな原因は

社会の中でいじめれらて傷ついたことです。

社会の中で傷ついた子にとって、

家だけが唯一の“安全基地”です。

だからこそ、まずは家を安心できる場所に整えることが大切です。

-

責めない

-

比べない

-

「いつまでそうしてるの?」と言わない

この3つを意識してみてください。

親が安心して受け止めてくれると、

子どもの心は少しずつ整い、

「ここなら大丈夫かもしれない」と思えるようになります。

動き始めた時の注意点

少し元気が出てくると、子どもにも動きが出てきます。

親としては「やっと外に出られるかも!」と思ってしまいます。

でも、ここで焦りすぎると、せっかくの回復が逆戻りしてしまいます。

特に引きこもりから動き始めた子は、

一気に頑張って、一気に疲れてしまうことが多いんです。

最初は本当に小さな一歩で大丈夫。

-

週に1〜2日、短時間の外出から始める

-

行き先は「安全に感じる場所」だけ

-

うまくいかなかったら、すぐに立ち止まって調整

これは「後退」ではなく、チューニングの時間です。

タイプ別に見ると、

-

長女タイプ・末っ子タイプ・おじいさんタイプ:ゆっくり地道に一歩ずつ進む

-

お母さんタイプ・長男タイプ・お父さんタイプ:勢いで進むが、燃え尽き注意

無理をさせず、「できたね」「頑張ったね」と声をかけてあげてください。

それが次の一歩につながります。

この動画のまとめ

子どもが引きこもり状態になったとき、

親ができることは次の3つです。

-

子どものしんどさを理解する

-

家を安心できる場所にする

-

一歩ずつ、子どものペースで支える

焦らなくて大丈夫です。

親が安心していれば、子どもは自然とエネルギーを取り戻していきます。

親子関係の「安心の貯金」が増えるほど、

子どもは自分の力で外の世界に向かう準備を始めます。

不登校の解決は「登校」ではなく、

親子が一緒に成長していくこと。

その先に、笑顔で過ごせる毎日が待っています。

親子でゆっくり整えていきましょう。

コメント

COMMENT